LiDARを作ろう(ぬいぐるみ編) How to make LiDAR dolls

こんにちはfastriver(@fastriver_org)です。

この3月で大学院を修了し、学生生活が終わりました。

研究室には学部3年の終わりから入ったので、3年強。長かった研究生活も終了です(まだ多少残務がありますが……)。

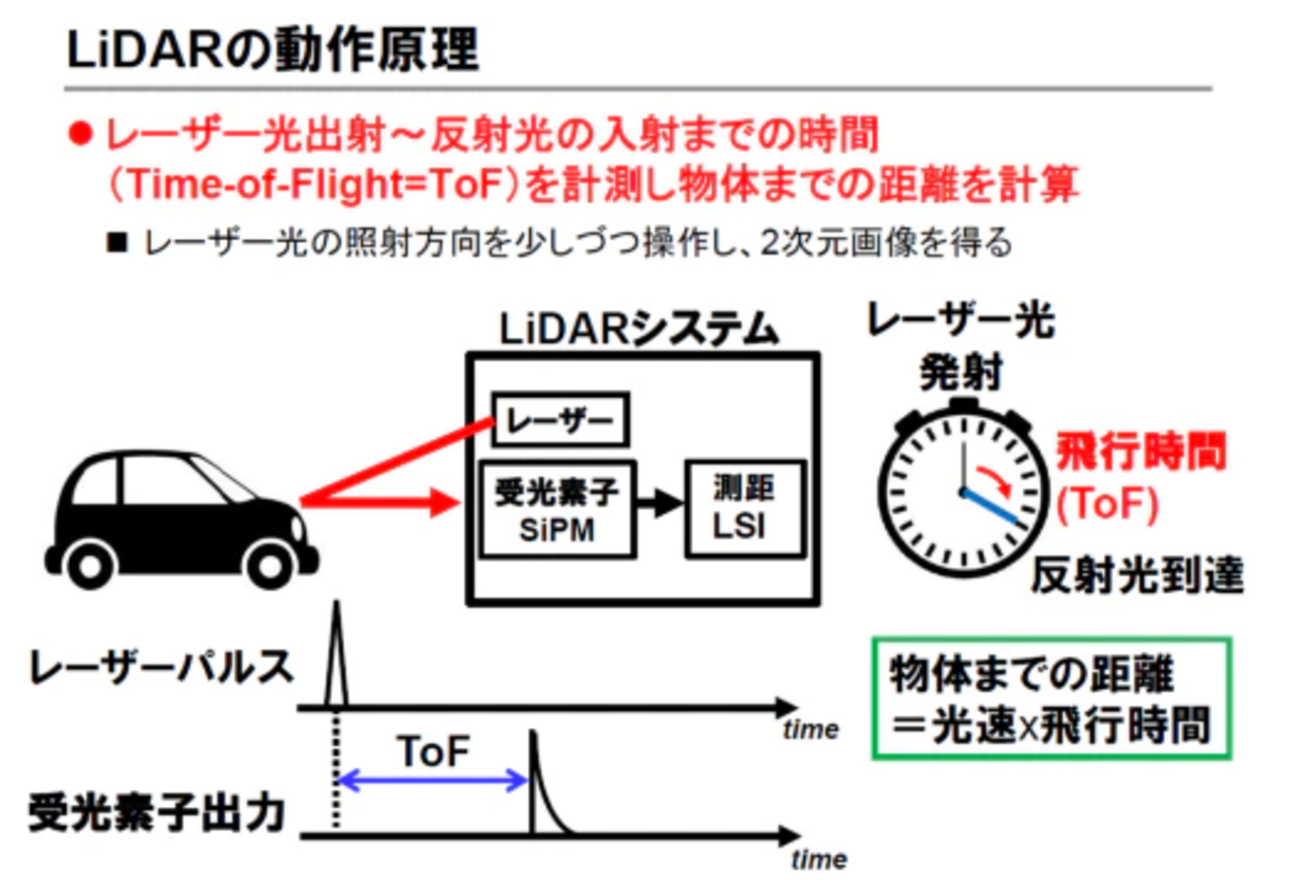

さて、弊研究室の専門とする分野の一つがLiDARセンサです。

研究としては主に車載向け、ロボット向けのLiDARの応用・セキュリティ解析です。一方で一部ではLiDAR自体の作成も行っています。

私自身も在籍中は、研究内外で様々な観点からLiDAR作りをしてきました。

1 line LiDARを作ってみたり、

野生のLiDARを捕まえたり、

簡易LiDARを自作する記事を書こうとしたり、

他にも研究でガチLiDARを作っていたりLiDARを現代アートで表現したりしました。

さて、今回私はLiDAR作成を新たなステージへ導きたいと思います。それは……

LiDARの

ぬいぐるみ作りをしたい

作るといったはいいものの、誰もLiDARのぬいぐるみなんて作っていないので、一から自分で作る必要があります。

しかしそもそもぬいぐるみの作り方がわかりません。

とりあえず近所の手芸屋に行ってぬいぐるみキットを買ってきました。手順通りに作ってみます。

とりあえずキットを作る

最初は手縫いでやろうとしたんですが、クオリティが安定しないのとあまりにも時間がかかるので、ミシンを召喚しました。

布を縫って裏返し、袋状にしたら綿を詰めて縫い合わせれば完成です。

完成したくまのクオリティは置いておいて、作れました。

ぬいぐるみの作り方をまとめる

単純なぬいぐるみの仕組みは上図のように言えます。

適当な大きさに切った布を表が内側になるように重ね合わせ、外縁を縫いあわせます。

この状態で裏返すと布の端、縫い代は内側に入り込むため見えなくなり、表では縫った位置で布が接合されます。

一部縫わない部分を残しておき、中に綿を詰めて閉じればぬいぐるみができます。

次にぬいぐるみの制作工程について。一からぬいぐるみを作るには、以下の工程が必要となります。

- 企画

- 設計

- 材料調達

- 型紙作成

- 裁断

- 縫い合わせ

- 綿詰め

- 完成

それでは本題、LiDARを作っていきましょう!

LiDARぬいぐるみを作る

企画

3D LiDARの代名詞といえばVelodyne VLP-16。形も簡単なのでこれを作ります。

まずはラフを書いて必要な材料、展開図などを考えます。

このラフには書いていないですが、側面下部にはファスナーをつけて綿の出し入れをできるようにします。

設計

次に細かい設計をします。ぬいぐるみは大きければ大きいほどよいので、実物の2倍くらいの大きさにしましょう。

まずは3次元で各寸法を決定し、展開図を書きます。VLP-16は円筒形なので、上面と底面の円形、側面の長方形の3つのパーツから立体を作ることができます。

実際に切り出す布の周囲には「ぬいしろ」が必要となります。ぬいしろは布を縫い合わせる時に必要なオフセット部分です。縫い合わせるには縫い目の左右に多少の余裕が必要なのです。

ぬいしろの部分は完成時に内側に巻き込まれるため、見た目には影響しません。出来上がり寸法も縫い目の位置だけで決定されるため、縫い目の位置の精度が出ていればぬいしろは適当で構いません。

今回はぬいしろを各10mmとることにしました。切り出す布の大きさは展開図の面にぬいしろのオフセットを追加した大きさになります。例えば上面の円は出来上がりが直径20cm、ぬいしろが1cmなので直径22cmで切り出せばよいと計算できます。

あとは各パーツの色や素材を決めておきます。実物の色に寄せたいので、上下は灰色、中央の帯部分だけ青色にします。

側面は2色で構成されるため、3つの布を組み合わせて1つの平面を作るようにします。

あとは側面下部に刺繍で文字を書きます。

材料調達

必要なものが判明したので材料を買いましょう。私はユザワヤに行きました。

ユザワヤでは多くの布をロールで売っている(長さを指定して切ってもらう)のですが、怖くて買えなかったのであらかじめ切ってあるやつから選定しました。

型紙作成

次に型紙を作ります。型紙は布を切るためのガイドです。設計によって得た、必要な布と同じ形状の紙を用意します。

ぬいしろ込みです。illustratorで作って印刷し、ハサミで切りました。

(刺繍)

今回は側面に文字を書きたいため、刺繍を行います。刺繍には”すごいミシン”を使います。

刺繍できるミシンはすごい。工作機械の一種です。レーザカッターとか3Dプリンタとか、そういった類です。

適当に絵柄を指定すると全自動で縫ってくれます。

布を固定するのにある程度の大きさが必要なので、刺繍は布の裁断前にやりましょう。

10cm x 3cmくらいの大きさで、1回7分くらいでした。はやい。

裁断

続いて型紙に沿って布を裁断します。裁断には裁ちばさみを使います。型紙の形状をチャコペンで布に写し、線に沿って切りました(型紙いらなくない?)

縫い合わせ

さて、パーツは揃ったので縫い合わせていきます。最初は側面から。

直線なので気張らずにいきましょう。

気をつけるべきは布の裏表です。裏返して完成になるので、縫うときは布の表が内側になるように重ねる必要があります。

側面の接合は同じ平面なので、それが保持できるようにステッチをかけます。

まずはアイロンをかけてぬいしろを灰色側に寄せます。

寄ったら表側から、縫い目と1mm程度あけて縫います。これによってぬいしろの向きが決定されます。

同じ要領で下部にファスナーを縫い合わせます。

側面ができたらこれが円筒形になるように縫い合わせます。

あとは頑張って上面と底面を縫い合わせます。以下の動画を参考にして頑張りました。

すべての布を縫い付けると、袋状の物体ができあがります。

これで縫い合わせは終了です。裏返すとそれっぽいものが見えてきます。

ワタ詰め

ぬいぐるみはガワだけがあっても悲しいので、なかにワタを詰めてふわふわにしましょう。

通常は綿を詰め込むことで立体にするのですが、不定形の綿でふくらませると球状にふくらんでしまいます。

LiDARは元来硬いので、平面は平面として出したいです。

なので今回は固わたとウレタンを詰めます。どちらも発泡スチロールみたいなものなので、カッターでそれっぽい大きさに加工して詰めていきます。

完成

できました。予備でもう1つ作れるくらいの材料を用意していたので、VLP-16ともう一つ、寸法を若干変えてVLP-32cも作りました。

VLP-32cは縦の解像度がVLP-16の2倍で、内部的にはVLP-16の部品数をただ倍にしたような構造になっています。その分なのか、多少縦長になっています。

見分けるには側面の窓の比率がわかりやすいです。下部の金属部分はVLP-32cの方が細くなっています。

最後に

卒業する学生がLiDARぬいぐるみ(!!)を作ってくれました🤗

— Keio CSG (Yoshioka Lab) (@keiocsg) March 19, 2025

世界初? pic.twitter.com/HSUlILoHff

無事に世界初、LiDARぬいぐるみができました。販売予定はないのでほしい方は自分で作ってください。型紙がほしければ連絡ください。

実物は弊研究室に置いてあると思います。

ぬいぐるみを自作した感想ですが、完成のイメージを持つことが非常に重要だと感じました。ここを縫い合わせると裏返した時にどのような形として現れるのか、どこがどの位置になるのかなど、縫い合わせ時にはずっと裏返しで作業するため、考えながらやらないとイメージと実態が離れてしまう危険があります。

またこれは工作全般に言えるのですが、加工精度で手を抜いていい部分と精度が必要な部分を把握しながら作ることが、効率と精度を両立するために有用だと改めて感じました。ぬいぐるみでは縫い目の位置が精度に影響する一方で、裁断は最終的に隠れるためある程度手を抜いても問題ありません。手作業がある以上誤差は避けられないので、雑になる部分が全体に影響しないように設計することも有用だと思います。

私はもう実家から出てしまったので、すごいミシンが使えなくなってしまいました。今後しばらくぬいぐるみを作ることはないと思います。

では。

Share on X now! | Share on Facebook now! | Share on Linkedin now!